YGU Campus Clean Project TEAM

-プロジェクト報告書-

1 はじめに

2 アンケートによるデータ収集

3 喫煙問題対策のメリットとデメリット

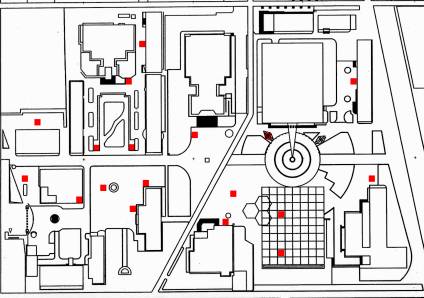

4 実地調査(湘南工科大学・早稲田大学)

5 YGU Smoking Area Regulation Project

6 おわりに

7 YGU Campus Clean Project TEAM Members(編集後記)

1 はじめに

我々が、このプロジェクトを計画した背景には、現在の山梨学院の現状(吸殻の散乱など)を少しでも改善することができないのかというものがあった。我々が山梨学院に入学した当初に比べると、学生のモラルの低下は著しく思われる。

そこで我々が取り組むこととしたのは、ゴミ問題と同時進行の予定であったのだが、メンバーの都合もあり(少人数)、喫煙問題のみとした。

では、喫煙問題を解決するためにどの様なことをすれば良いのか、それはプロジェクトを計画した我々でさえ先の見えないものであった。メンバー内での意見交換のみでは明らかな主観論に過ぎず、その理論を正論として主張することはできないということもあり、状況を打開するためにあらゆる策が練られた。そして考えられたのが、アンケートによるデータ収集というものだった。アンケートに基づくデータであれば、根拠が示せる上、様々な対策を見ることができるというメリットがあった。これにより少なくとも主観論ということは避けられると考え、関東全域の大学(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉 県・茨城県・群馬県・栃木県)にアンケートを送付し、情報収集を行うことにした。

2 アンケートによるデータ収集

アンケートによりデータを収集するということで、まず問題となったのは、どのような質問をするのかということである。質問を多くすれば情報収集には有効であるが、回答側とすれば迷惑以外の何者でもないと考え、質問数は必要最小限というコンセプトの下で以下の質問を考えた。

1) 貴学は喫煙問題に関して何らかの対策をしておられますか?

2) 1)に関してa)とお答えになられた方のみお尋ねします

3) 1)に関してb)c)とお答えになられた方のみお尋ねします。

4) 喫煙問題に関してどのような捉え方をしていますか?

5) 屋内・屋外において喫煙問題に関して何らかの対策を取っている方にお尋ねします。

喫煙に関しての具体的な政策内容を教えて下さい。

6) 5)を回答していただいた方のみにお尋ねします。

それを実施した際に学生等からの反発は起きませんでしたか?

7) 6)でa)とお答えになられた方のみにお尋ねします。

その要因はどのようなものと考えますか?

8) 6)でb)c)とお答えになられた方のみにお尋ねします。

それは何故だと考えますか?

9) 今後、貴学に対して私たちが喫煙問題に関して調査をさせて頂いてもよろしいでしょうか?

この9つの質問の内容は、第一段階として大まかに喫煙問題に対してどれほどの大学が取り組んでいるのかということを分析し、第二段階として対策をとっている大学に対して調査を実施するということができると考えた上で決定した。

では、アンケートの回答についてそれぞれデータについて見解を交えて見ていきたいと思う。

1) 貴学は喫煙問題に関して何らかの対策をしておられますか?

a) している 148件 (40%)

b) していない 11件 (7%)

c) わからない 1件 (1%)

d) 無回答 3件 (2%)

これを見てみると、全体的に何らかの喫煙対策をとっているという回答が多く、「a している」との回答のほとんどが分煙のための対策であった。「b していない」については、その多くが医療系の大学であり、「学生等が喫煙の害を認識しているため対策は必要ない」という回答が見られた。

2) 具体的な喫煙対策

a) 屋内全面禁煙 38件 (14%)

b) 屋内一部禁煙 28件 (11%)

c) 屋内一部喫煙 95件 (35%)

d) 屋外全面禁煙 7件 (3%)

e) 屋外一部禁煙 12件 (5%)

f) 屋外一部喫煙 74件 (27%)

g) その他 12件 (27%)

屋内の対策で最も多かったのが「c 屋内一部喫煙」というもので、原則として屋内を全面 禁煙として、屋内の一部に喫煙区域を限定し喫煙させるというものである。屋外に関しても同様で「f 屋外一部喫煙」という回答になっている。

屋外で何らかの対策を採っている大学について、屋内の状況を見ていくと、「a 屋内全面禁煙」、「b 屋内一部禁煙」、「c 屋内一部喫煙」3つの対策のうち、最も多かったのが「c 屋内一部喫煙」の対策であった。(「a 屋内全面禁煙」19件、「b 屋内一部禁煙」16件、「c 屋内一部喫煙」65件)屋外一部喫煙の対策を採っている大学は屋内でも一部喫煙の対策を採る事が多く、同じように屋外一部禁煙、屋外全面 禁煙を採っている大学でも、それぞれ屋内一部禁煙、屋内全面禁煙とする事が多い。総括すると、屋外の対策と屋内の対策には共通 性があるといえる。

次に屋内で何らかの対策を採っている大学について、屋外の状況を見ていくと、「d 屋外全面禁煙」、「e 屋外一部禁煙」、「f 屋外一部喫煙」の3つの対策のうち、最も多かったのが「f 屋外一部喫煙」の対策であった。(「d 屋外全面禁煙」7件、「e 屋外一部禁煙」15件、「f 屋外一部喫煙」78件)

屋外に関しては全面的に喫煙を認めるのではなく、喫煙可能な区域を一部に限定するということが多くの大学で行われていることがわかる。

喫煙可能な区域を一部に限定するということで考えられるメリットは、第一に非喫煙者の健康を害さないということ、第二に大学内の美観を保つことができる(吸殻散乱などによるもの)。しかしながら、喫煙可能な区域の特定が難しく、喫煙者が定められた場所で喫煙できるのかといった根本的な問題がある。また、屋内・屋外共に喫煙可能な区域を特定し、対策を実行するまでには多くの時間と労働力を要する。成功例を見ても、4年から5年の歳月を要していることから、容易ではないことが窺える。

3) 喫煙対策をしていない大学での現状

a) 喫煙を学則で禁止している 2件 (1%)

b) タバコの吸殻が散乱している 6件 (4%)

c) 吸殻は所定の灰皿等に捨てるよう学生に指導している 70件 (53%)

d) 吸殻が一時は散乱するが定期的に清掃員などが清掃している 49件 (37%)

e) その他 7件 (5%)

これを見てみると、吸殻を灰皿等に捨てるよう指導するというのが半数を占めており、続いて清掃員が定期的に清掃するという回答が多いことがわかる。(この質問は本来喫煙対策をしていないという大学のみの回答ということであったのだが、アンケートに回答した半数以上の大学がこの質問に回答していたため、その回答も含むこととした。)

この結果から、形として(喫煙区域を限定する)の対策以外にも、ポイ捨てを注意したり、清掃したりすることも、対策ではないかと考え、メンバーで話し合った結果 、対策として考えることとなった。4) 喫煙問題に関してどの様な捉え方をしていますか?

a) 最も取り組むべき問題である 56件 (35%)

b) やや取り組むべき問題である 54件 (35%)

c) 現状のままでよい(対策をしている場合のみチェック可)32件 (21%)

d) 現状のままでよい(何ら対策をしていない場合のみチェック可)6件 (4%)

e) その他 7件 (5%)

喫煙問題に対する問題意識は全体的に高く(a・b・c全体で91%というデータから)、現代社会での風潮(分煙)という考え方が多くの大学からの回答で見られた。しかしながら万全な対応ができず、喫煙問題に頭を抱えているというのが現状である。

5) 屋内・屋外において喫煙問題に関して何らかの対策を取っている方にお尋ねします。

喫煙に関しての具体的な政策内容を教えて下さい。

この5)に関しては以下の喫煙対策のメリット・デメリットを参照して下さい。

6) 5)を回答して頂いた方のみにお尋ねします。

それを実施した際に学生等からの反発は起きませんでしたか?

a) 起きた 13件 (11%)

b) 起きていない 94件 (83%)

c) わからない 7件 (6%)

反発が起きたという大学の多くは喫煙対策に関する掲示物の毀 損や、喫煙対策に無反応な学生等がポイ捨てをするというものであった。全体的に見て反発はごく少数であるので、学生自体が当たり前のことであると認識していると考えられるのではないだろうか。

7) 6)でa)とお答えになられた方のみにお尋ねします。

その要因はどのようなものと考えますか?

この要因としては、学生にモラルがないという回答や、幼稚な自己主張しかできない者の行動(ポスターの毀 損について)という回答があった。

8) 6)でb)c)とお答えになられた方のみにお尋ねします。

それは何故だと考えますか?

この回答で最も多く見られたものが、学生自体が喫煙対策(分煙など)は当然のことであると認識しているというものであった。

このアンケートの結果に基づいて、以下の喫煙対策を考案した。

3 喫煙問題対策のメリットとデメリット

上記のアンケート結果をふまえて我々の考えた喫煙問題対策のメリット・デメリットについてそれぞれ見ていきたい。

1 ポイ捨て禁止の呼びかけや禁煙区域等であることを呼びかけるとともに、掲示板(ポスターを含む)、配布物など喫煙マナーを啓発させる。

2 一定の場所を喫煙区域として指定し、それ以外を禁煙とする。

(この対策については以下の3つのタイプが挙げられる。)

① 喫煙可能な場所をマーキングし認知させる。

② 学生に言い聞かせることで、習慣化させ、喫煙可能な場所を認知させる。

③ 屋内では喫煙可能な場所を特定し、空気清浄機や換気扇などを設ける。また、屋外ではベンチや雨をしのげる設備を設け(喫煙所)、その場所のみを喫煙可能とする。

3 清掃による対策

(この対策については以下の2つのタイプが挙げられる。)

① 清掃員による清掃

② 学生(学生団体等)による清掃

4 警備員等による巡回

5 タバコの自動販売機の削減及びタバコの銘柄の削減

6 教学生主導の団体の設立

7 職員の協力

以上が我々の考えた喫煙問題対策であるが、これらの喫煙対策にはそれぞれメリット・デメリットがある。ここからはそれを順に見ていきたい。

1 ポイ捨て禁止の呼びかけや禁煙区域等であることを呼びかけるとともに、掲示板(ポスターを含む)、配布物など喫煙マナーを啓発させる。

この対策のメリットは多くの者に対してポイ捨て禁止や禁煙であることの旨が伝わりやすく、喫煙マナーの向上につながる可能性が高いのではないかという事である。ポイ捨て禁止の呼びかけは他大学でも新入生ガイダンス時に、学生または教員によって一斉になされる場合があり、その際配布物も学生に配られるという事が多い。

しかしデメリットとして、学生等の喫煙者の大半はこれらの啓発に多くの場合無反応であるため一時的な効果 はあるが、継続的な効果は低い。この対策は喫煙者の自由を拘束するものであるから、喫煙者側としても心理的な圧迫は大きい。

また、この対策で喫煙問題が解決されたというのはごくまれなことで、成功例のほとんどが女子大学である。そのため喫煙者の比率が少なければ喫煙マナーの向上に効果 を発揮するが、比率が多くなるとほとんど効果を発揮しないと言える。さらにこれらの対策に共通 していえることであるが、外部から喫煙対策を明示しなければポイ捨て等がなくならないという偏見を持たれることがある。

2 一定の場所を喫煙区域として指定し、それ以外を禁煙とする。

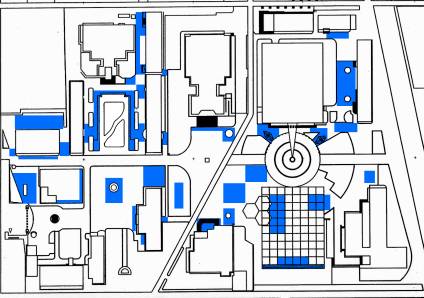

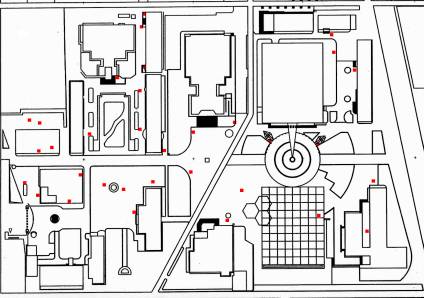

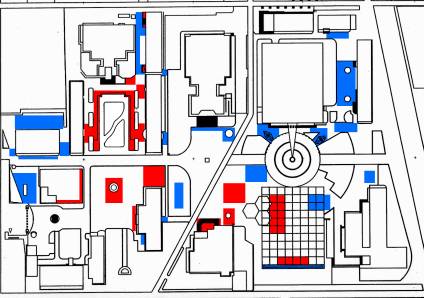

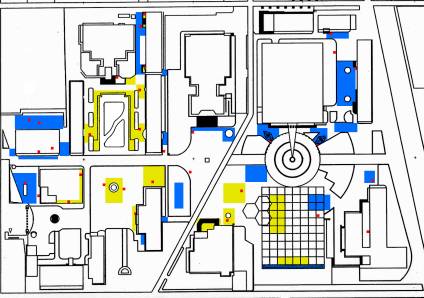

この対策には3つのタイプがあるのだが、その1つ目として、①喫煙可能な場所をマーキングし認知させるという方法がある。これは喫煙者にとっても下記の写 真(湘南工科大学)を見てもらえばわかるように、喫煙可能区域近辺に枠をペイントしたり、看板を設置したりすることによって、視覚的に喫煙可能な区域が容易に理解できるというメリットがあるため実施校は多い。しかし、このような枠をペイントする事によって大学側にとっては美観を損ねるという意見もある。さらには建築会社との問題も関係してくる場合がある。

2つ目は学生に言い聞かせることで、習慣化させ、喫煙可能な場所を認知させるという方法があり、これは①のような枠をペイントしないものと考えてもらいたい。この方法は大学の美観を損ねず、喫煙可能な区域を喫煙者に理解させることができるというメリットがあるが、逆に喫煙可能な区域の理解が難しくなるという事がデメリットとして挙げられる。

最後に3つ目の方法として、屋内では喫煙可能な場所を特定し、空気清浄機や換気扇などを設ける。また、屋外ではベンチや雨をしのげる設備を設け(喫煙所)、その場所のみを喫煙可能とするというものがある。この方法のメリットとしては、喫煙者にとってよりよい環境を作ることにより、他の環境での喫煙を減らすと共に、非喫煙者を副りゅう煙の害から軽減することができるという事が言える。しかし全体的に大学にとってはもちろん金銭面 での負担がかかるというデメリットがある。

写真協力 湘南工科大学

写真協力 湘南工科大学

3 清掃による対策

この対策は2つのにタイプに分けることができる。1つは清掃員による清掃、もう1つは学生(学生団体等)による清掃である。まず清掃員による清掃であるが、定期的に清掃員が清掃してくれるため大学の美観をある程度は維持することができるというメリットがある。

しかし清掃員が清掃するということで学生に、他人に掃除を任せても構わないという無責任な考えが発生するため、ポイ捨てに歯止めをかける効果 が薄く、さらにはポイ捨てを助長してしまうという危険性もある。

次に学生(学生団体等)による清掃という方法だが、学生がタバコの吸殻を拾っている光景を目にして喫煙している学生はポイ捨てしにくいのではないかというように、清掃員を用いず学生を用いることによって、学生同士で牽制し合い心理的にポイ捨てのできない環境を作ることができる。

しかし学生自らの協力は難しく、成功例は学生団体によるものが多いという現状である。

4 警備員による巡回

この対策のメリットとしては警備員が喫煙マナーの悪い者に対して注意したり、喫煙可能な区域があるのであれば誘導することができるため、ポイ捨てなどは起こりにくいという事が考えられる。

しかし常に警備員等の監視下にあるという心理的圧迫が喫煙者・非喫煙者共に起こりやすいという事や、警備員等の巡回していないときなどにマナー違反が起こりやすいという事がデメリットとして挙げられる。

5 タバコの自動販売機の削減及びタバコの銘柄の削減

この対策のメリットとしてはタバコの自動販売機の削減やある特定のタバコの銘柄を

削減するような販売を抑制することによって、全体的な喫煙率を下げる効果 がある。

そのため喫煙率を下げるという効果につながるのであれば、ポイ捨てを抑制するということにもつながると考えられる。

しかしタバコの販売を行っている業者に影響を与えたり、喫煙者側からの反発が起こる可能性がある等のデメリットがあり、実現する事は容易ではない。

6 教職員の協力

教職員の協力という対策についてはメリット・デメリットに区別 できないので、

ここでは書かないでおく。だが教職員の協力なしで喫煙問題に取り組んでいる大学は現在存在しないという事は重要である。

むしろ喫煙者の教職員が多い場合にはその傾向が顕著で、喫煙問題に無関心といった事

がアンケートの回答からわかる。

また、学生に影響力のある教職員が先頭に立って喫煙問題に取り組んでいく必要がある。

その例として挙げると、教職員が授業の最後に軽く喫煙マナーの改善について触れる程度

の事でも構わないのである。要は教職員の前向きな姿勢が必要ということである。

7 学生主導の団体の設立

この対策は学生自らが喫煙問題に取り組むことによって、学生の喫煙マナーを啓発

するとともに、『3 清掃による対策』(学生による清掃)のメリットと重なるが、やはり学生がタバコの吸殻を拾っている前で喫煙者はポイ捨てしにくいというように、ポイ捨ての抑制に効果 がある。

しかしこの対策はボランティア活動と同様であるため、多大な時間と労働力が必要で

あるため、そう簡単に学生の協力を得ることはできない。また、自発的に行動する学生も乏しいため実行するのは難しいといえる。

8 総括

現時点で我々が把握している喫煙対策は以上である。これまで見てきたように喫煙対策には一部を除いて、それぞれメリットとデメリットがある。

全ての喫煙対策にもいえることであるが、どれか1つの対策を実施すれば喫煙問題解決の効果を発揮する事ができるであろう。しかし個々の対策を他の対策と併用する事によって、効果 は更に増すはずであると我々は考えている。

具体的な例を挙げるとすれば、マーキングを用いずに指定区域内で喫煙させるという高度なものでも、『1 ポイ捨て禁止の呼びかけや禁煙区域等であることを呼びかけるとともに、掲示板(ポスターを含む)、配布物など喫煙マナーを啓発させる』という対策と『2 一定の場所を喫煙区域として指定し、それ以外を禁煙とする』(学生に言い聞かせることで習慣化させ、喫煙可能な場所を認知させる)を併用し、更には『4 警備員による巡回』の対策を併せることで効果も増す事になるのではないだろうか。またこれを永続的に行うのであれば、『3 清掃による対策』を用いればよいだろう。

これらの対策を実施し、その効果を得るには膨大な時間が必要とされるため、我々はこれからも情報収集を重ね有効な対策を見出していきたいと思う。