|

|||

|

第31回関東地区学校図書館研究大会甲府大会 〜連歌発祥の地、甲府市酒折で開催〜 〜関東地区の学校図書館関係者が意見交換〜 |

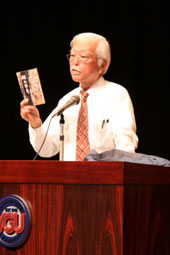

8月6日、7日の2日間に渡り、山梨学院大学を会場に第30回関東地区学校図書館研究大会甲府大会(主催/山梨県学校図書館教育研究会、山梨県高等学校教育研究会学校図書館部会、関東地区学校図書館協議会、(社)全国学校図書館協議会)が開催された。 8月6日、7日の2日間に渡り、山梨学院大学を会場に第30回関東地区学校図書館研究大会甲府大会(主催/山梨県学校図書館教育研究会、山梨県高等学校教育研究会学校図書館部会、関東地区学校図書館協議会、(社)全国学校図書館協議会)が開催された。2年に1度開催されるこの研究大会は、関東地区の学校図書館関係者が図書館教育の現状や課題、日頃の取組み事例等を紹介し、図書館教育を国語力の向上や「生きる力」の育成に寄与させる事を目的としている。30回目となる今年は大会主題を「学びの力と豊かな読書生活の創造−学びの力の基幹となる読書の在り方と情報活用能力の育成−」として、全体会・分科会が行われ、分科会では小中学校、高校ごと学習課程に応じた研究主題が設定され、各学校での実践例や課題などが紹介され参加者で話し合われた。 初日は、午前10時から山梨学院メモリアルホールで開会式・全体会が行われ、関東各県から訪れた学校図書館関係者で会場は埋め尽くされた。開会式では主催者挨拶や来賓紹介、研究主題の提案等が行われ、来賓の山梨県教育委員会の佐藤安紀教育次長は挨拶の中で「1冊の本との出会いが新しい発見を生み、豊かな人格の形成に繋がります。今回の図書館研究大会が各都県・各学校の更なる活動の充実になれば良いと思います。」と述べた。開会式に続いて全国学校図書館協議会から「学校図書館の現状と課題」について報告が行われ、二村健理事は学校図書館の現状や学校図書館を巡る新たな状況・課題などをプロジェクターを用いて解説した。報告の中で二村理事は学校図書館の充実について「PLAN(計画)、DO(実施)、CHECK(評価)、ACT(改善)のPDCAサイクルの活用や、司書教諭・教務主任・教科主任などが協力し組織的に運営することが重要であり、継続的な運営には学校図書館要覧やスタッフマニュアルの作成も必要である。」と言及した。続いて、記念講演が行われ元山梨県立図書館館長の福岡哲司氏が「やまなしの文学風土」と題し講演し、甲府市酒折が連歌発祥の地と言われていることから、酒折宮の紹介や連歌の誕生について解説し参加者は興味深く聞き入っていた。また、山梨県にゆかりのある作家や文学作品を挙げ、その歴史的背景や秘話などを紹介した。講演の中で福岡氏は「読書推進という観点の中に、子どもが10代ぐらいまで育つ地域のことも付け加えなければならない。ユニバーサリティも大事だが、ローカリティも大事だと思う。学校図書館・公共図書館が連携し、子どもたちの読書の中にローカリティを持たせたい。」と語り、地域に根ざした図書館作りについて提言し講演を締めくくった。 全体会の最後には、3年連続で総文祭の山梨県代表に選ばれている山梨園芸高校の「すいれき太鼓」が披露され、小太鼓の華麗なバチさばきや大太鼓の体に響き渡る重厚な音、小鳥が囀るような澄んだ音色の笛の音に参加者は魅了され、参加者は迫力ある演奏に息を呑んでいた。 全体会終了後およそ800名の参加者は、各会場ごとに分かれ分科会を行い、各学校での実践内容や成果、今後の課題等が発表され参加者同士で意見交換等を行い今後の教育活動の参考にしていた。(Y.Y) アルバムはこちら |

Copyright (C) 2008 YGUPC. All

Rights Reserved.