|

|||

|

|

|

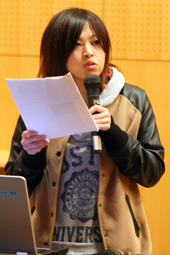

山梨学院大学現代ビジネス学部インターンシップ受講生による体験発表会が11月27日、山梨学院シーズシアターで行われた。現代ビジネス学部は旧商学部時代の平成15年度から学生に短期間業務を体験させるインターンシップ実習をスタートさせ、今年で10年目を迎えた。対象は藤原邦彦教授の現代ビジネス学部の3年生選択科目『インターンシッフ゜』の受講生。4月から事前学習として、『インターンシップ学習』『企業研究』『礼儀作法』などを学び、夏休みの8月上旬から9月までの間に学生25名が企業10社で短期間業務を体験した。この体験発表会は実習で『見て』『聞いて』『触れて』学んだことを、人前で発表する事後学習。25名の学生は決められた時間の中で、各々の表現スタイルで次々と発表した。現代ビジネス学部の志村里沙さん(3年)は緊張した面持ちで、パワーポイントを使い「実習や授業を通して、社員同士の気遣いがお客様へのもてなしに繋がり、それがお客様の満足度に繋がることなどを学び、働くことの楽しさを見出せた。また職業選択の幅が広がった」と発表。会場からの拍手で志村さんは初めて満面笑みを浮かべた。企業を代表して参加したリコージャパン株式会社関東営業本部山梨支社の相田房男さんは「学生の発表から、厳しい就職環境を背景に、インターンシップは目的でなく、就活の手段という意識を強く感じた」と総評した。藤原教授は「今回の発表を聞く限り、今年度の学生(3年)も就活100%だ」と太鼓判を押した。 □現代ビジネス学部の志村里沙さん(3年)は8月21日から25日の5日間、山梨トヨタ自動車株式会社でインターンシップ実習をした体験をパワーポイントを使い緊張した面持ちで発表。インターンシップの受講動機について「やりたい仕事を見つけられる」、「社会人とはどういうものなのか」、「今後の就職活動に役立つ」の3つをあげ、山梨トヨタ自動車への実習を選択した動機は「自分が欲しい車がトヨタクラウンアスリートで興味があった」こと、実習で知りたかったことは「自動車業界のトップを走るトヨタの販売店はどのような販売を展開しているか」、その「営業職は自分に合う職業なのか」、「従業員228名のうち男性203名で少数派の女性25名はどのような活動(仕事)をしているのか」 だった。体験して学んだことは、「営業職は人気商品を勧めて買ってもらう簡単な仕事というイメージだったが、高額な上に販売台数のノルマがありとても大変な仕事だとわかると同時に、やりがいのある仕事だと、より興味が湧いた」。販社は「販売後も、定期点検や車検などのアフターサービスで安全安心の徹底など、車販売会社のシステムや本質を学ぶことが出来た」。他方、「お客様が見えなくなるまで真心を込めて見送っていたのが非常に印象的だった」。さらに「社員への気遣い。例えば、お客様に安全な車を提供し続けるために、クーラーのない暑い整備工場で作業をしているエンジニアさんに、女性社員が飲み物などを届け、体調管理に気を使うなどのサポートをする気遣い」。また、「営業・サー ビス・受付・整備・事務職の積極的に仕事に取り組む姿勢や、その人たちのお互いのフォローで、お店が成り立つことを窺い知ることができた」。今回の実習で「気遣いでお客様と社員、両方の満足度を上げることが、企業活性化に不可欠だと学び、働くことの楽しさを見出せた」。「営業職に興味を持って臨んだインターンシップだったが、事務職の手伝いをさせてもらっているうちに、事務の仕事にも興味を持つなど職種の幅が広がった」。この実習で「私は、挨拶をすることや、言葉遣いや、積極的に物事に取り組む姿勢など、まだまだ未熟な部分があることに気づかされた。これから、さらに自分を見直し、普段の生活から改善していき、今後の就職活動に生かしたい」と発表。志村さんは会場からの拍手で初めて満面笑みを浮かべた。 □企業を代表して参加したリコージャパン株式会社関東営業本部山梨支社ソリューション営業部ソリューション推進グループシニアマネージャーの相田房男さんは「学生の発表から、厳しい就職環境を背景に、インターンシップは目的でなく、就活の手段という意識を強く感じた」と総評。インターンシップについて「弊社は社会貢献事業の一環で例年学生を受け入れている」。「今年は8月30日に事前説明会を行い、9月3日から7日の5日間に渡り実習生を受け入れた」。「事前説明会で、今回のインターンシップの目的と手段を明確にした。目的は、就職活動と将来のキャリア形成に繋げること。そのための手段として、何のために? 何を得るのか? 学びたいことは? 就職活動で希望している業種・職種は? 資格取得はしているか? などの、自己分析を実習日までに明確にしてもらった」。「実習では会社概要、ビジネスマナー入門、商品倉庫などの見学ツアー、カスタマーエンジニアやエリアセールスとの現場体験実習、インターンシップ実習のまとめなどを行った」。「毎日、インターンシップノートの記入を相互で行い、計画から見直しを一貫して行い次の計画に生かすPDCAサイクルにより、気づきを創出した」。「当初は挨拶もぎこちない実習生だったが、終了時には挨拶でコミュニケーションが取れる成長ぶりを見せてくれた。最終日には握手を求められ、その握手には達成感と感謝の念が感じられた」と語った。 □藤原邦彦教授は「インターンシップは商学部の時代から、今年で10回目を迎えた」。「学生が教室で学んだ『理論』と社会(企業)で経験する仕事の『実際』を統合しながら、職業意識を高めつつ、専門能力の向上を図るための体系的な教育プログラムを、事前学習、実習、事後学習に分けて指導している」。「今日は事前学習をベースに、実習で『見て』『聞いて』『触れて』学んだことを、人前で発表する事後学習」。「企業の代表の方の前で発表することでプレゼン能力を高め、また、仲間の発表を聞いて、誰が何をどう感じて何を得てきたのかを聞き、自我との比較をするなどして、様々なことを学んでくれたと思う」。また「この講義で学んだことを、次の成長に役立ててもらいたい」と語り、今まで「この講座を受講した学生は100%就活に成功している。今回の発表を聞く限り、今年度の学生(3年)も就活100%だ」と太鼓判を押した。 |