●山梨学院小、文科省研究開発学校最終年次研究発表会

~テーマは「科学科」による科学的リテラシーの育成~

~研究成果を5年、4年生が公開授業で披露~

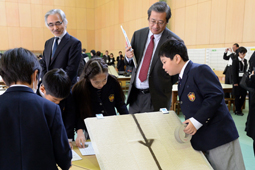

文部科学省研究開発学校に指定されている山梨学院小学校で11月25日、「4年次(最終年次)研究発表会」が行われた。山梨学院小は、2013年に2度目となる4年間にわたる研究開発学校の指定を受けた。この日は午前中に研究主任の小林祐一教諭が研究テーマの「新設教科『科学科』による科学的リテラシーの養成」の研究開発課題・成果と提言・研究開発の内容などをまとめ最終年次の研究発表をした。また、研究テーマの観点から考えられた公開授業が行われた。授業は、5年生による「新開発!紙バネおもちゃ」や「伝え合おう、科学の研究や技術の開発」、4年生による「テーマ選択学習」の4つの講座が行われ、これらの授業は、学びを通じて科学的な思考に基づく探求、社会・生活の関わりなどを考えることによって、未来の社会を見据えた資質・能力を育成していくことを目的にしている。研究発表会には、15都道府県から約160人の教育研究者や教育関係者が来校し、子どもたちが真剣に取り組む授業を興味深く見守っていた。午後には山梨学院メモリアルホールに場所を移し、教育有識者と山学小担当者が公開授業の内容を取り上げ、その意義と課題を検証。パネルディスカッションでは「これからの科学教育の動向」や「今、求められている資質・能力」など各専門分野からの解説と提言が行われ、会場の多くの教育関係者は熱心に耳を傾けていた。

文部科学省研究開発学校に指定されている山梨学院小学校で11月25日、「4年次(最終年次)研究発表会」が行われた。山梨学院小は、2013年に2度目となる4年間にわたる研究開発学校の指定を受けた。この日は午前中に研究主任の小林祐一教諭が研究テーマの「新設教科『科学科』による科学的リテラシーの養成」の研究開発課題・成果と提言・研究開発の内容などをまとめ最終年次の研究発表をした。また、研究テーマの観点から考えられた公開授業が行われた。授業は、5年生による「新開発!紙バネおもちゃ」や「伝え合おう、科学の研究や技術の開発」、4年生による「テーマ選択学習」の4つの講座が行われ、これらの授業は、学びを通じて科学的な思考に基づく探求、社会・生活の関わりなどを考えることによって、未来の社会を見据えた資質・能力を育成していくことを目的にしている。研究発表会には、15都道府県から約160人の教育研究者や教育関係者が来校し、子どもたちが真剣に取り組む授業を興味深く見守っていた。午後には山梨学院メモリアルホールに場所を移し、教育有識者と山学小担当者が公開授業の内容を取り上げ、その意義と課題を検証。パネルディスカッションでは「これからの科学教育の動向」や「今、求められている資質・能力」など各専門分野からの解説と提言が行われ、会場の多くの教育関係者は熱心に耳を傾けていた。

山梨学院小学校は2004年の開校以来、今までどこにもなかった、ゼロからの学校づくりを目指してきた。子どもたちの生きる力を育む、真に豊かな学び舎をつくるため、伝統的な形式を取り払って、先進的で独創的な学校づくりを行ってきた。2006年に初めて全国でも数少ない文部科学省研究開発学校の指定を受けた。2013年には2度目となる指定を受け、開校10年での2度目の指定は私立小学校で初めて。文科省による「研究開発学校」の選考は、研究テーマが創意工夫を活かした特色ある内容であるか、他の学校にも適用可能な内容であるかどうかといった点が基準となる。今回は、「新設教科『科学科』による科学的リテラシーの育成」が研究テーマ。『理科』という既存の教科の成果や財産を継承しつつ、さらにその先を目指す。学習の対象を「自然」から「科学・技術」まで拡大し、実社会や実生活との関わりを重視した内容と方法を取り込むことが特徴という。

◆公開授業の子どもたちの取り組みに参加者が興味津々

午前中、山梨学院小学校で行われた研究発表会で、最初に小林祐一研究主任がスタッフとともに4年間にわたって研究開発してきた「『科学科』による科学的リテラシーの育成」においての研究開発課題・成果と提言・研究開発の内容と、大きく3つに分け調査、実践の結果などパワーポントを使用し発表した。続いて行われた公開授業では、5年生は2組に分かれ、「新開発!紙バネおもちゃ!!~おもちゃの動きを決めているきまり~」は、「紙バネ」を用いたおもちゃを開発するという状況設定の下、その速さや安定性を左右する要因を探求する組と、もう1組は科学・技術の研究や開発に関わる人々の営みやその恩恵について図書資料を用いて学び、ビブリオバトルの手法を用いて紹介し合う、「伝え合おう、科学の研究や技術の開発」の授業が公開された。ともに科学が社会や生活に関わると意識させる授業。4年生の「テーマ選択学習」では自然や科学に関わる4つのテーマ、「インプット・アウトプット」講座、「電気とくらし」講座、「土壌入門」講座、「富士川:石の旅・砂の旅」講座の中から子どもたち一人ひとりが自己選択し、多様な学習に自律的に取り組んだ。研究主任の小林祐一教諭は「実際には今までの実践(理科)を基に汲み上げると、『科学科』ではこういうものが良いと提言していますから、それらのデータから『科学科』の実践の積み重ねによってこれだけの成果が表れてきているということは大きな自信になりますし、逆にその成果を基にして完成形として示したこのカリキュラムを実際に1年間それぞれの学校で実践したらさらに確かな手応えを得られるのではないかと期待しています」と成果に自信を見せた。研究発表会には北海道から九州までの15都道府県、約160人の教育研究者や教育関係者が来校し、子どもたちの学習の様子を興味深そうに見守っていた。

研究発表後、小林祐一教諭は「あっという間の4年間の研究開発でした。初めはばらばらだった指導方法とか指導内容が一つに統合されてしっかりとした筋のもとに組み上がるような教育課程の編成に繋げることができたのかなと思っています。今までの理科というものが『何故』を追求することを大切にするあまり、外側の世界(社会)に意識を向けなさ過ぎていたのか、その枠を取り払って繋いであげることを積極的にすることによって、子どもたちの意識は変わるものだと感じました」と振り返った。また、4年間の研究期間について「誰もやっていなく、どこでもやってないことに手をつけたので道筋が見えてくるまでが一番苦しかったです。色々なものに目配りしたり勉強したりして、それがどういう意味を持つのか分からなかったのですが、それが繋がってきた時に今までの努力が一つのものにまとまって目指す方向が見えてきました。だから一番苦しかったのは、1年目、2年目のどっちに向って足を踏み出したらいいかという段階が大変でした。でもそこを頑張っていたから今回こういうものを示すことができたのかなと思います」と苦労を感慨深く語った。

◆4年間最終年次の研究発表に、教育有識者による好評価と提言

午後には、山梨学院メモリアルホールに場所を移して、対談とパネルディスカッションが行われた。冒頭で山内紀幸校長は「本校が開校から目指していたこととは、ゲームをやるよりも科学が好きな子どもたちを育てたいということが私たちの願いでした。幼児教育において、あれほど虫好きで工作好きで土いじりが好きな子どもたちが、どうして後に理科嫌いになってしまうのかという単純な疑問からでした。研究発表を踏まえ、これからのパネルディスカッション、討論を通じて、そのためのヒントを持ち帰っていただければ幸いと思います」と挨拶した。続いて、午前に行われた公開授業について「公開授業から見た科学科の意義と課題」と題した対談では、森田和良筑波大学附属小学校副校長とコメンテーターとして橋本美保東京学芸大学教授・山学小学習カリキュラムセンター客員研究員、山梨学院小からは小林祐一研究主任と公開授業を担当した倉島徹生、斎藤由紀子、樫原伸介の3人の教諭が壇上に上がり、各教諭がそれぞれの目的説明を述べ、それに対して森田筑波大附小副校長が好評価を述べるとともに課題を挙げ今後の道筋を提言した。最後に橋本美保コメンテーターが総評を述べた。次に「『科学科』の提案とこれからの科学教育」について行われたパネルディスカッションではパネリストに日置久光東京大学大学院特任教授・前文部科学省初等中等教育局視学官・山学小学習カリキュラムセンター客員研究員、小倉康埼玉大学准教授・前国立教育政策研究所総括研究官、熊野善介静岡大学創造科学技術大学院・大学院教育学研究科教授、小林祐一山梨学院小学校研究主任が出席。各専門分野の立場から、「これからの科学教育の動向」を外国の事例などを挙げ、「子どもたちに求められる資質・能力」をいかに育てるかを解説した。最後にコメンテーターとして前山梨学院小校長の田中智志東京大学大学院教授・山学小教育顧問・山学小学習カリキュラムセンター長が「今日は小林先生を初め、スタッフの先生たちの研究発表をとてもうれしく、楽しく見させていただきました」と苦労を労った。また、「今ここにいる3人の先生に膨大な宿題を頂いたと思います。小林先生以下先生方は、これまでの4年間の試みをさらに進め、学内で新たなプロジェクトをつくり更なる展開を図って、3人の先生に助言を頂きながら、再び発表の場をつくってもらいたい」と今後の継続的な取り組みに期待をした。会場の教育関係者は最後までパネリストたちの意見を熱心に聞いていた。

文(K.F)カメラ(藤原 稔)2016.11.26