●第二十四回酒折連歌賞「問いの片歌」記者発表

~酒折連歌の魅力を発信「答えの片歌」を募集~

~応募期間は4月1日より9月30日まで~

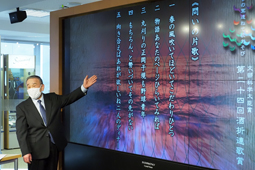

酒折連歌賞実行委員会は3月31日、山梨学院広報スタジオで「第二十四回酒折連歌賞『問いの片歌』」の記者発表を行った。廣瀬孝嘉酒折連歌賞実行委員長から「酒折連歌賞」の概要、今回の問いの片歌、『春の風吹いてほどいてこだわりひとつ』『物語あなたのページひらいてみれば』など5句が紹介され、これらの句に対する『答えの片歌』の応募要項などが説明された。この賞は連歌発祥の地、甲府市酒折にちなみ1998年(平成10年)、山梨学院大学が母体となり、多くの人が連歌に興味・関心を持ち、連歌を蘇らせ文化の振興・創造、生涯学習の推進に寄与することを目的に創設された。「酒折連歌」は、5・7・7の『問いの片歌』に対して5・7・7の『答えの片歌』で返す問答形式になっており、文学形態上からも珍しい特徴があるといわれる。「酒折連歌賞」の魅力は、一つの『問いの片歌』に対し多くの『答えの片歌』で競い合う面白さにあり、全国はもとより海外の幅広い層から応募が寄せられている。今回の「酒折連歌賞」答えの片歌の応募期間は4月1日より9月30日まで(必着)。

酒折連歌賞実行委員会は3月31日、山梨学院広報スタジオで「第二十四回酒折連歌賞『問いの片歌』」の記者発表を行った。廣瀬孝嘉酒折連歌賞実行委員長から「酒折連歌賞」の概要、今回の問いの片歌、『春の風吹いてほどいてこだわりひとつ』『物語あなたのページひらいてみれば』など5句が紹介され、これらの句に対する『答えの片歌』の応募要項などが説明された。この賞は連歌発祥の地、甲府市酒折にちなみ1998年(平成10年)、山梨学院大学が母体となり、多くの人が連歌に興味・関心を持ち、連歌を蘇らせ文化の振興・創造、生涯学習の推進に寄与することを目的に創設された。「酒折連歌」は、5・7・7の『問いの片歌』に対して5・7・7の『答えの片歌』で返す問答形式になっており、文学形態上からも珍しい特徴があるといわれる。「酒折連歌賞」の魅力は、一つの『問いの片歌』に対し多くの『答えの片歌』で競い合う面白さにあり、全国はもとより海外の幅広い層から応募が寄せられている。今回の「酒折連歌賞」答えの片歌の応募期間は4月1日より9月30日まで(必着)。

問いの片歌記者発表は、まず、廣瀬孝嘉酒折連歌賞実行委員長が「酒折連歌」の概要を、

「『古事記』に登場する倭建命(日本武尊)が大和への帰途に甲斐の国の酒折宮に立ち寄った際、『新治 筑波を過ぎて 幾夜か寝つる(新治・筑波の地を過ぎて、ここまで幾晩寝たのか)』と問いかけたところ、御火焼(かがり火を焚いていた)の老人が『かがなべて 夜には九夜 日には十日を(日数を重ねて、夜では九夜、昼では十日~九泊十日~ですよ)』と答え、この問答が酒折連歌の起源とされたことから、酒折が連歌発祥の地といわれるようになった」と起源を説明。次に「酒折連歌賞」の経緯、応募数の推移、またコロナ下の中、3,924句の応募があった前回の年代別・性別・都道府県別などの応募状況をスクリーンに映しながら詳しく紹介した。次に今回の「問いの片歌」5句を発表、幅広い年齢層が応募し易くできることを考慮し、5人の選考委員がそれぞれ持ち寄った数句を熟考を重ね各1句ずつ決定したと説明。応募者は、5句から一つを選び「答えの片歌」五・七・七でつくる。5句すべてに対して応募しても、何句でも制限はない。

■第二十四回「問いの片歌」

▪一 春の風吹いてほどいてこだわりひとつ

▪二 物語あなたのページひらいてみれば

▪三 丸刈りの正岡子規も野球少年

▪四 もちろん、と勢いづいてその先がない

▪五 向き合えばあれが欲しいね二人のディナー

■選考委員紹介

宇多喜代子さん=俳人・俳誌「草樹」会員代表。現代俳句協会特別顧問。第29回現代俳句協会賞、第35回蛇笏賞など。2008年旭日小綬章受章。2016年第72回日本芸術院賞受賞。日本芸術院会員。

三枝昂之さん=歌人・歌誌「りとむ」発行人。2008年から宮中歌会始選者、第56回芸術選奨文部科学大臣賞、第32回現代短歌大賞受賞など。2021年旭日小綬章受章。山梨県立文学館館長。

今野寿美さん=歌人。第25回角川短歌賞受賞。第13回現代短歌女流賞受賞、第1回葛原妙子賞受賞。2014年から宮中歌会始選者。

井上康明さん=俳人・俳誌「郭公」主宰。飯田龍太、廣瀬直人に師事。句集に「四方」「峡谷」。「雲母」会員、「白露」同人を経て現在に至る。毎日新聞俳壇・山梨日日新聞俳句選者など。

もりまりこさん=歌人・フーコー短歌賞大賞受賞。第29回三木露風賞佳作受賞。

2001年から酒折連歌賞HP「もりまりこのうたたね日記」を担当。

以上、5名の著名な選者が担当する。

続いて応募規定の応募規定の説明に移り、応募は上記の問いの片歌5句すべてに何句でも可能であることや4月1日より9月30日までが応募期間であること。また、表彰は、一般部門に大賞・文部科学大臣賞併せて企業賞(1句)、山梨県知事賞(1句)、山梨県教育委員会教育長賞(1句)、甲府市長賞(1句)、特選(10句)、優秀賞(12句)、優良賞(54句)、将来楽しみな才能を見出すことを目的に、小・中・高校生の作品を対象にしたアルテア部門の大賞・文部科学大臣賞併せて企業賞(1句)、特選(19句)、総数100句が選出されると紹介。結果発表は、2023年2月1日に酒折連歌賞ホームページで公表すると説明した。

最後に廣瀬孝嘉実行委員長は挨拶で、「酒折連歌は、問いがあって答えがある。二人が向かい合って問答するところに酒折連歌の原点があります。さまざまな年齢層が一つの問いの片歌に対して答えを競い合うところに面白さ楽しさがあります。決められた一つの片歌から十人十色の違った歌が生まれることが大きな魅力になっています。相手を受け止めた上での言葉選びにこの文芸の特徴があります。『問いの片歌』を鑑賞する。『答えの片歌』を創作する。このことを通して見えない相手との心のふれあいが生まれ、独吟では得られない生きたコミュニケーションが形成されていくのが大きな特徴です。今後とも多くの方々から個性溢れる作品をお待ちしたいと思います。本県発祥の貴重な文化として、酒折連歌の裾野をさらに広げていければ」と数ある文芸賞への応募数に比して、多さを誇る「酒折連歌賞」のより多くの応募を期待する。発表後に報道各社との質疑応答が行われた。

文(K.F) カメラ(平川大雪) 2022.3.31