●オックスフォード大学からインターン生受入れ

~インターン生2人が2か月の実習成果を報告~

~日本文化への理解や国際関係力、実践力が向上~

山梨学院大学国際交流センターは8月5日、「オックスフォード大学インターン生による最終プレゼンテーション(成果報告会)」を開催した。オックスフォード大学はイギリスのオックスフォードにある総合大学。11世紀に創立され、様々な世界大学ランキングで1位に選出されるなど、世界有数の大学である。山学大として、オックスフォード大学からのインターンシップ学生受入れは、今回が初めての試み。第1回目となった今年は、オックスフォード大学Oriental Studies日本語専攻3年のアダム・コリンズさんと、同大学Oriental Studies中国語専攻3年ルシアン・ジャン・ランソン・ヒリゴヤンベリさんの2人が、国際交流センターでインターン生として約2か月間の活動を行った。アダムさん、ルシアンさんは学内の国際交流事業への参画や県内企業との連携、学内イベントの企画・実施などに取り組み、日本文化や国際交流について理解を深め、実践力を高め、成果報告会では、感想や成果、今後の目標を語った。

山梨学院大学国際交流センターは8月5日、「オックスフォード大学インターン生による最終プレゼンテーション(成果報告会)」を開催した。オックスフォード大学はイギリスのオックスフォードにある総合大学。11世紀に創立され、様々な世界大学ランキングで1位に選出されるなど、世界有数の大学である。山学大として、オックスフォード大学からのインターンシップ学生受入れは、今回が初めての試み。第1回目となった今年は、オックスフォード大学Oriental Studies日本語専攻3年のアダム・コリンズさんと、同大学Oriental Studies中国語専攻3年ルシアン・ジャン・ランソン・ヒリゴヤンベリさんの2人が、国際交流センターでインターン生として約2か月間の活動を行った。アダムさん、ルシアンさんは学内の国際交流事業への参画や県内企業との連携、学内イベントの企画・実施などに取り組み、日本文化や国際交流について理解を深め、実践力を高め、成果報告会では、感想や成果、今後の目標を語った。

2022年4月、山学大とオックスフォード大はMOUを締結し、6月から同大学より初のインターン生の受入れを開始。オックスフォード大には2019年度に国際リベラルアーツ学部から「Visiting Student Program」に留学生を派遣しており、継続して関係性を構築し、今回のインターン生受入れが実現した。2人のインターン生は地方都市ならではの課題の解決を見据え、「グローカル」なアイディアを発掘できるよう「Challenge to Change YAMANASHI with OXFORD Internship Project」に取り組んだ。

成果報告会では2人のインターン生から、インターンシップ参加に至った経緯や今回のインターンシップ経験への感想、そしてこの経験を踏まえて今後何を実践していくのか等について、それぞれ報告を行った。2人の報告に先立ち秋田辰巳国際担当学長代理は「イギリスと日本の関係を遡ると、1587年に今はメキシコのカリフォルニア半島でスペインの船に乗っていた日本人がイギリス人に出会ったという記録が残っています。それから430年が経ちました。今日本とイギリスは非常に良好な関係を築いています。今回のインターンシップ生受入れは本大学としても初めての経験でした。お互いにやり残したこともあると思います。それをまた来年以降に引き継いでもらいながら、今日が大きな種まきの日になると思います。種をまけば必ずいつか花は咲くと思います。今日この2人がこの大学に良い種をまいてくれることを期待しています」と挨拶した

■アダム・コリンズさん

アダムさんはイギリス出身。インターンシップ参加に至った経緯について「私の育った町は豊かな自然のある綺麗な場所です。私は幼いころから地元を出て、世界を経験したいという想いがありました。日本に興味を持ったきっかけは、もともと私は言語学習が好きだったことです。日本語の文章構造はこれまで学習した他の言語とは全く違い、日本語を学ぶことで言語の豊かさを知ることができました。そしてもっと日本語を理解したいと感じ、大学で日本語を専攻することになりました」と話し、「山梨県は山で囲まれており、景色がとても印象的でした。また、YGUの広々としたキャンパスや学生が集まるイベントは、とても魅力的だと感じました」と述べ、山梨や山学大への印象を語った。インターンシップでは、山梨学院研究(各種イベントへの参画)、山梨市にある和菓子店「和乃果」のPR方法検討、イベントの開催等を行った。インターンシップの感想は、「日々のタスクやそれを締切までに達成することの重要性が分かりました。この経験で自分に自信がつき、またその自信が野心に繋がり、自分にとってやりがいのある将来を目指していきたいと思いました」と述べた。さらに、「今回のインターンシップを通して、日本とイギリスでの経験を合わせて自分をアピールすることができるようになりました。このインターンシップを通して身に付けたことをこれから実践していくのが楽しみです。将来は日本で働きたいと考えていましたが、よりその気持ちが強くなりました。山梨の暑さを乗り越えられたので、日本での生活は問題ないと思います」と語り、会場の笑いを誘った。

■ルシアン・ジャン・ランソン・ヒリゴヤンベリさん

ルシアンさんはフランスのバスク地方出身。「14歳の時に海外で生活をしたいと思い、英語を話せるようになりたいと思いました。16歳の時にイギリスの高校に留学し、17歳の時、もっと様々な経験をしたいと感じ、ボランティアプログラムに参加しネパールの山村で英語を教える経験をしました。この経験が人生に大きな影響を与えました。その後、中国やタイにも行き、東アジアの文化に興味を持ちました。2019年にオックスフォード大学で中国語を専攻し、昨年は台湾に留学しました。その後中国語以外にも興味があり日本語を勉強し始めました。まだ日本語は勉強して1年ほどです」と自己紹介を行った。「もともと漢字に魅力を感じており、中国と日本の文化への理解を深めたいと思いました。私にとって漢字は芸術のように感じます。日本の印象としては、伝統も沢山ありますが、それと同時に非常に便利で近代的であると感じました。また山梨の果物が非常に印象的でした。山梨県のワインも紹介してもらい、日本とフランスの共通点として、質の高い生活を求めていて、食事の質など細かい部分に気を配っているところだと感じます」と自信の経験から感じた日本とフランスの共通点を語った。また、今回のインターンシップと通して学んだことは「ソフトとハードのスキルが身につきました。ソフトスキルとは適応力、好奇心、協力です。特に何かに好奇心を持つということも、1つの能力であるとことインターンシップを通して感じました。また日本語も来た時に比べて上達することがでました」とこの2か月間の成果を語った。最後に「『君子は水を鏡として使わず人を鏡にする』という言葉があります。今回、皆さんのお陰で日本の美しさを知り、様々な体験をすることができました。皆さんのお陰で私も良い人になることができました。私も皆さんのような心の広い人間になりたいです」と、感謝の言葉を述べプレゼンテーションを終了した。

プレゼンテーション後、熊谷直樹国際交流センター次長は「国際交流センターは全学的国際化を推進する組織として、オックスフォード大学からのインターンシップ生受入れという新たな取り組みを行いました。2人には国際交流センターの業務改善提案やダイバーシティの浸透、また学外・地域交流にも実践的に参加してもらいました。2人はそれぞれ日本語、中国語を専攻しており非常に良いコンビネーションだったと感じています。本学は中国人が多いため、全学的国際化にも寄与できたと思います。来年度以降も2期、3期と受入れていきたいと考えていますので、皆さまサポートをお願いいたします」と来年度以降への期待を語った。

最後に青山貴子学長が講評として「素晴らしい発表をありがとうございます。今回のプレゼンを通して、おふたりがこの活動期間に、こんなことをしていたんだなということを想像しながら聞かせて頂き、改めてインターンシップについて考えるきっかけになりました。インターンシップというと、会社などの組織に行って、そこで具体的な業務を経験する。その際にはその組織に自分を合わせていく、というイメージではないでしょうか。しかし、今回2人のプレゼンを聞いて、自分自身と仕事内容を融合させて新たなアイディアを生み出し、価値を提供しているように感じました。決まったことをやるだけではなく、自分たちの興味を活かして参加してくれたことで、受入れ先にも新しい価値が生まれ、インターンシップ生にも新しい価値が生まれたということではないでしょうか世界にはさまざまなきっかけがあり、今回その様々な種まきがここで1つの花になったと感じます。しかしこれは1つの花であり、種でもあります。これが1回きりの体験ではなく、おふたりが大学に帰った後、日本や山梨、そしてYGUのことを伝えて頂き、次の種まきに向けてアクションをお願いしたいと思います。ここに参加した皆さんも刺激を受けたと思いますので、ぜひこの経験を次につなげてください」と述べ、成果報告会を締めくくった。

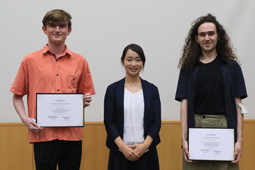

最後には青山学長より、アダムさん、ルシアンさんそれぞれにインターンシップ修了証書が授与され、2カ月間のインターンシップを終えた2人の達成感に満ちた表情が印象的だった。

文(R.Y)、カメラ(Y.Y)2022.8.10