●山学大 太郎良ゼミ「税に関するプレゼン大会」に向け発表準備

~30年後の日本にあるべき税制をテーマにプレゼン~

~「租税教育」プロジェクトの成果を発揮。優勝を目指す~

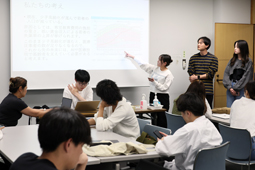

山梨学院大学経営学部・太郎良留美ゼミで10月10日、税理士を講師に迎えて連携授業が行われた。山梨学院大学では、2016年に東京地方税理士会山梨県会と「租税教育の推進と充実」に関する協定を締結しており、以来、相互に連携して租税教育に携わる人材育成を行っている。経営学部・太郎良留美教授のゼミナールⅢ・Ⅳ「3・4年次配当科目」を受講するゼミ学生は、東京地方税理士会甲府支部、甲府税務署の協力を得て学んだ租税についての知見の成果として小中学生を対象にした「租税教室」を毎年行っている。この日は、協定に基づく租税教育プログラムの一環として税理士会甲府支部から1人の税理士と甲府税務署職員が講師として参加。11月4日(土)、「これからのあるべき日本の税制と30年後の日本について」をテーマに開催される「大学交流戦~税に関するプレゼン大会」において、パワーポイントを使用した15分程度のプレゼンテーションを行うため、講師の方からアドバイスを受けながら大会に向けて発表準備を行った。20人のゼミ生は5チームに分かれ、すでに前回のゼミでチームごとにテーマの方向性を一つに絞る作業を進めており、この日は全員の前でアイディアを披露し、内容の改善点や見せ方など活発な意見交換をした。

山梨学院大学経営学部・太郎良留美ゼミで10月10日、税理士を講師に迎えて連携授業が行われた。山梨学院大学では、2016年に東京地方税理士会山梨県会と「租税教育の推進と充実」に関する協定を締結しており、以来、相互に連携して租税教育に携わる人材育成を行っている。経営学部・太郎良留美教授のゼミナールⅢ・Ⅳ「3・4年次配当科目」を受講するゼミ学生は、東京地方税理士会甲府支部、甲府税務署の協力を得て学んだ租税についての知見の成果として小中学生を対象にした「租税教室」を毎年行っている。この日は、協定に基づく租税教育プログラムの一環として税理士会甲府支部から1人の税理士と甲府税務署職員が講師として参加。11月4日(土)、「これからのあるべき日本の税制と30年後の日本について」をテーマに開催される「大学交流戦~税に関するプレゼン大会」において、パワーポイントを使用した15分程度のプレゼンテーションを行うため、講師の方からアドバイスを受けながら大会に向けて発表準備を行った。20人のゼミ生は5チームに分かれ、すでに前回のゼミでチームごとにテーマの方向性を一つに絞る作業を進めており、この日は全員の前でアイディアを披露し、内容の改善点や見せ方など活発な意見交換をした。

国が国民に社会の構成員として正しい判断力や健全な納税者意識を育てるという目的のため、2016年、税務署と地域の税理士会と教育機関と連携して租税教育に関する方針が打ち出された。山梨学院大学が連携協定に至るきっかけは甲府税務署からの打診により、5月に東京地方税理士会山梨県会と「租税教育の推進及び充実」に関する協定を締結した。租税教育は、次世代を担う児童・生徒が租税の意義や役割を正しく理解し、健全な納税者意識を養い、その使い道に関心を持ってもらうこととしている。

■初の「大学交流戦~税に関するプレゼン大会」に参加ー

10月10日、午後4時20分から始まった太郎良留美経営学部教授のゼミでは、11月4日に開催される初の「大学交流戦~税に関するプレゼン大会」に向けて準備が進められていた。「これからのあるべき日本の税制と30年後の日本について」がテーマに掲げられ、ゼミ生20人が5チームに分かれ、それぞれが30年後の日本を思い描き、税制について考える。9月26日に始まった今回の後期ゼミは3回目となり、この日は協定に基づき、租税教育プログラムの一環として東京地方税理士会甲府支部の1人の税理士と甲府税務署広報広聴官2人が講師として参加した。そして太郎良教授も講師として進行役と学生の作業への進捗状況を見守った。

今回、山学大で「租税教育」プロジェクトを2016年発足から東京地方税理士会甲府支部と進めてきた太郎良留美教授は初の大学外での新しい取り組みに意欲を示す。後期ゼミ1回目、2回目でテーマを絞り込み、ゼミ3回目のこの日、テーマに沿った1回目の途中プレゼン発表が行われた。太郎良留美教授は今回の取り組みついて、「初め、彼らは30年後のことをどこから想像したらいいか分からなくて、それぞれ3つほど案を持ってきたんですけど、それに対する税制をどう落とし込み、絡ませていくか息詰まってしまったんですね」と学生の戸惑いを明かした。税理士にアドバイスを受けて作成したこの日のプレゼン資料に、「自分たちが考えられるような税制につなげられる将来像と30年後の未来と税制というところでできた発表ではあるんですけれども、これからどのように指導していくか私たちの力量を問われるところでもあるんですけど、あまりガチガチしたものではなく、若者ならではの自由な発想から考えてもらいたいですね」とこれからのステップアップに期待する。「出るからには優勝を目指して準備しようとやっています」と意気込んだ。

■発表は、それぞれのチームが挙げたテーマに沿って行われたー

4人一組の5チーム(1チーム除く)がそれぞれに『30年後の日本を考えた税制』について現状、改善案、根拠、結果をパワーポイントで説明した。それに対して各チームが発表後、他チームの代表一人が感想を述べ、続いて講師の4人が意見を述べる形で進められた。

■発表テーマは、

◆チーム1は「ブラック企業の消滅~30年後の日本~」

◆チーム2は『少子高齢化に取り組む』ため「低税制企業(造語)の人員を増やす」

◆チーム3は「健康寿命」(途中まで。検討中)

◆チーム4は パワーポイント資料が間に合わず次回に持ち越し

◆チーム5は「ゴルフの税制と今後の改善」

■テーマを絞った1回目の発表後の感想、意見ー

発表後の学生からの感想は、現状のリアルな問題として捉えられているー。グラフでの比較が良かったー。もう少し具体的な比較が欲しかったー。これからの詰め方に期待するーなどの意見が集まり質疑応答が行われた。講師からは、視点の良否や当て方、調査の方向性や掘り下げ、データの具体性、タイトルとの整合性、パワーポイントでの発表資料の見やすい見せ方などを工夫する。また、限られたプレゼンにおける時間の配分で、特に自分たちの考えに重点を置くことが大事などと、多岐にわたり指摘やアドバイスが行われた。1回目の現状では進捗状況にチームに差がみられるも、これから3週間余り、太郎良ゼミの5チームは初の大会優勝を目指しテーマの内容の精査に磨きを懸ける。

■ゼミ終了後のインタビューで―

「ブラック企業消滅」をテーマに、過労死とAI化導入による労働時間削減などを関連させ税制を考えた雨宮空蒼さん(経営学部4年)は「税金の問題は多いので、まずはテーマ決めで悩んだんですけど、僕たちは就職活動でかなり苦労した人が集まっているので、そこで企業に対したことをやりたいなと思って、ブラック企業に決めました」と話した。悩んだ点は、「ブラック企業と自分たちが先に出たアイディアがAIだったんですけどそこをどう繋げるかだったり、自分たちはAIに対する知識が全然なかったので、どんなAIがあるか調べたりすることから始めて苦労しました」。次回に向けて、「時間がないんですけど、集まってもうちょっとAIだったり、税金に対してまだ自分たちの知識が足りないので一人一人が知識を高めて話し合いでもっとAIを絡めていけたらと思います。これから頑張ります」と課題解決を目指す。講師の一人、東京地方税理士会甲府支部租税教育推進部・本川修一税理士は「大学生でもよく税金のことは知らないということが多いんですが、それで今回のプレゼンを使って税金のことを理解してもらうことはすごく良いことだと思います。どのチームも斬新な考え方があって、とてもユニークだなと思いました。これからの1週間でがらっと変わりますし、残り3週間であと3回ですけど、そこは楽しみです」と学生の意欲に期待する。8年間のプロジェクトの取り組みについて太郎良留美教授は「学生たちはこんなに身近にある税金を、“取られて嫌だ”という感覚だけで、それが正しくどのように使われているのか、公平とはどういうことなのかを学ぶ機会がなかなかなかったので、調べれば我々の生活を支えるものだということが分かって、彼らに毎年、報告書を作ってもらっているんですけど、『そういうことを考える時期を持てて良かった』とみんな口を揃えて言っています」とプロジェクトの意義を話した。プロジェクトの継続は専門職の税理士や税務署職員らとの交流から、税理士を目指す学生や一般の税理士法人に就職した学生もコンスタントに輩出するなど大きな成果を生んでいる。

■「租税教育」プロジェクトの1年間の集大成。「租税教室」―

太郎良ゼミの学生たちは大会を終えると、次に山梨学院小学校で12月中・下旬(調整中)に予定される「租税教室」実践に向けて準備が進められる。小学校高学年を対象の授業のため、これまで得た知識を理解しやすいようにシナリオを作成。パネル製作やリハーサルを繰り返しながら本番に向かう。

文(K.F) カメラ(平川大雪) 2023.10.11