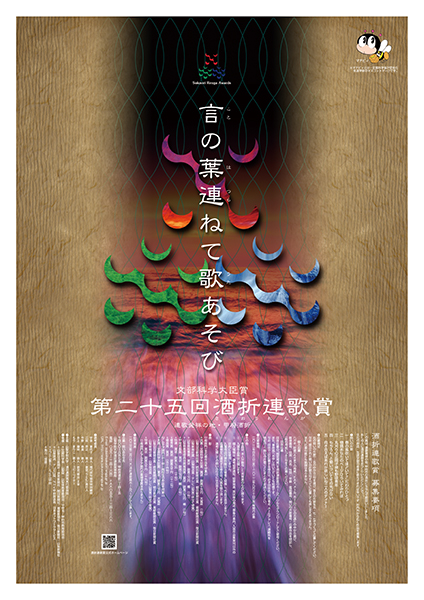

●第二十五回酒折連歌賞入賞百選発表

~一般部門:大賞・文部科学大臣賞に江連 守さん~

~アルテア:大賞・文部科学大臣賞に堀江文音さん~

山梨学院大学・酒折連歌賞実行委員会は第二十五回酒折連歌賞の入賞百選を2月1日に発表した。今回は国内外から30,214句の応募があり、選考の結果、全応募作品を対象とした一般部門大賞・文部科学大臣賞には東京都の江連守さんの作品が選ばれた。江連さんは「ユトリロの<白の時代>を抜け出して来い」の問いに「出られない「山椒魚」の頭でつかち」と答えた。また、小中高校生の作品を対象としたアルテア部門大賞・文部科学大臣賞には東京都立三鷹中等教育学校2年の堀江文音さんの作品が選ばれた。堀江さんは「ユトリロの<白の時代>を抜け出して来い」の問いに「ぬりつぶす絵ノ具は心をうめつくせない」と答えた。このほか、一般部門の山梨県知事賞には神奈川県の合志龍樹さん、山梨県教育委員会教育長賞には静岡県の渡井由佳さん、甲府市長賞には山梨学院高校2年の山西彩湖さんの作品が選ばれた。表彰式は上位入賞者が出席し、2月17日に山梨学院大学で開催される。

山梨学院大学・酒折連歌賞実行委員会は第二十五回酒折連歌賞の入賞百選を2月1日に発表した。今回は国内外から30,214句の応募があり、選考の結果、全応募作品を対象とした一般部門大賞・文部科学大臣賞には東京都の江連守さんの作品が選ばれた。江連さんは「ユトリロの<白の時代>を抜け出して来い」の問いに「出られない「山椒魚」の頭でつかち」と答えた。また、小中高校生の作品を対象としたアルテア部門大賞・文部科学大臣賞には東京都立三鷹中等教育学校2年の堀江文音さんの作品が選ばれた。堀江さんは「ユトリロの<白の時代>を抜け出して来い」の問いに「ぬりつぶす絵ノ具は心をうめつくせない」と答えた。このほか、一般部門の山梨県知事賞には神奈川県の合志龍樹さん、山梨県教育委員会教育長賞には静岡県の渡井由佳さん、甲府市長賞には山梨学院高校2年の山西彩湖さんの作品が選ばれた。表彰式は上位入賞者が出席し、2月17日に山梨学院大学で開催される。

酒折連歌賞は、山梨学院大学と酒折連歌賞実行委員会が、大学が所在する甲府市酒折にある“酒折宮”が連歌発祥の地とされていることから、連歌への関心と創作意欲を多くの人に持ってもらおうと1998年に創設。酒折連歌は「古事記」に登場する倭建命(ヤマトタケル)と御火焚の老人との問答を踏まえ、五・七・七の「問いの片歌」に対し、「答えの片歌」を五・七・七で返す問答形式となっている。俳句や短歌などと違い、作歌上の約束事は五・七・七で返すことのみ。作者の自由な感性で答えの片歌を創作できるため、老若男女を問わず詠むことができる歌遊び。今回は国内外から30,214句の応募があり、6歳から97歳が作品を寄せ、上位5作品には以下の作品が選ばれた。なお、今回から宇多喜代子氏(俳人)の後任として西村和子氏(俳人)が新たに選考委員に就任し、三枝昂之氏(歌人)、今野寿美氏(歌人)、井上康明氏(俳人)、もりまりこ氏(歌人)の5氏が選考にあたった。

■一般部門

大賞・文部科学大臣賞 江連 守さん(東京都)

【問いの片歌】ユトリロの<白の時代>を抜け出して来い

【答えの片歌】出られない「山椒魚」の頭でつかち

選評(今野寿美先生)

井伏鱒二の短編「山椒魚」の哀れがたちまち浮かび、もうそれだけで問いの片歌へのぴったり感じゅうぶんでした。うかうかと大きくなって岩屋から出られなくなった当惑のままに、あれこれ思いをめぐらすそのさまが、いかにも風刺的にひびきます。ここ三年ほどの世界の状況をふまえているとすればスケールも大きく、現実を見事に茶化しています。その手腕に感服しました。

江連さんは受賞の瞬間について「歓喜のブラックホールに入り込んで自己喪失の状態にあったと思われます。パスカルの言葉を借りれば、「人間は、至福にあっては、考えられない葦である」とでも言える状態にありました。しばらくして受賞を確信すると、お世話になった方々のお顔がつぎつぎと浮かんできて、少しの報恩ができるかも知れないと感じました。今までに味わったことのない静かな喜びが湧いてきて、しばらくは至上の幸福感にとっぷりと浸っておりました」と回顧した。

山梨県知事賞 合志龍樹さん(神奈川県)

【問いの片歌】運命のサッカーボール白線の上

【答えの片歌】シェルターで今日も誰かがピアノ弾いてる

選評(井上康明先生)

問いの片歌は、サッカーのカタール・ワールドカップでの日本・スペイン戦を思い出します。三苫薫という選手がゴールラインぎりぎりのボールを止めた瞬間です。それに対して答えの片歌は、戦争のなかの日常を語ります。未来の核戦争でしょうか、いや、現在のウクライナ、パレスチナ自治区ガザ地区かもしれません。人々は、爆撃を避けシェルターに避難しています。その非常時にも日常があり、シェルターからは、ピアノの演奏が毎日のように聞こえるというのです。現在の平和を象徴する、サッカーのクライマックスの瞬間に対して、戦争でのシェルターでのピアノ演奏という究極の芸術の時間を描いています。

合志さんは作歌を通じ「問いの片歌「運命のサッカーボール白線の上」の作品を読んで、すぐに思い出したのが、日本・スペイン後半で三苫選手が折り返したゴール際のボールのことでした。白線の上にわずかにかかっているように見えます。まさに、運命のサッカーボールです。これがテレビ画面でよく見られるシェルター避難の場面です。そこでは戦禍にめげず音楽をたしなんでいる少女がいました。自分が置かれている状況を悩むだけではなく、未来へ向かって一歩でも前進する必要があるのが人生だという思いで創作しました」と思いを綴った。

山梨県教育委員会教育長賞 渡井由佳さん(静岡県)

【問いの片歌】巣ごもりがどうやら終わり春が近づく

【答えの片歌】せり、なずな、すずな、すずしろ、これだけでいい。

選評(三枝昂之先生)

この問いでは巣ごもりがどうやら終わります。さてあなたはどうしますかと問いかけていますから、活動開始のさまざまな楽しい答えが寄せられました。そのなかで渡井さんはむしろ慎ましいプランですが、祈りを込めた味わいのあるプランです。「せりなずな」とはじまるとこれはもう五七五七七の短歌形式を生かした春の七草がおのずから浮かんできます。「おぎょう、はこべらほとけのざ」と続きますが、それを省略して「すずな、すずしろ」と飛んで繋げるところに表現の工夫が感じられます。そして結びは「これだけでいい」。巣ごもりが終わる喜びを噛みしめる気配がここにはあり、静かで上質な問答となりました。

創作の背景について渡井さんは「私の場合は問いの片歌から連想する言葉やもの、情景などを書き連ね、それらをもとにさらに想像を膨らませて歌を詠むことが多いです。今回受賞した答えの片歌も、問いの片歌から浮かんだ春の七草を用いた七草粥をもとに想像を膨らませて完成させました」とコメントを寄せた。

甲府市長賞 山西彩湖さん(山梨県・山梨学院高校2年)

【問いの片歌】真っ直ぐな朝の日差しに大根を干す

【答えの片歌】ああいいな新しい朝何気ない日々

選評(西村和子先生)

作者は十七歳の高校生。疫病の流行や、戦争の勃発などの世界情勢の中で生きる実感を、なんと軽やかに、ふと口を突いて出た本音のように表現していることか。朝の健やかな日差の中で大根を干している情景を目にして、何気ない日々の貴重さに気づいた背景を、読み手は想像する。呟きのような言葉から、胸の内の嘆きや祈りが聞こえてくるようだ。言いたいことはたくさんあるのだろうが、ひとことの重みと力を信頼し、定型の響きと効果を活用してこそ、連歌の魅力は発揮される。

山西さんは作歌の過程について「歌を作る上で意識したのは、自分の感じた事を素直に表現することです。私が問いの片歌から思い浮かべた、田舎での朝の風景は、やはり自分の地元での生活を連想させるものがありました。そして、都会から離れた田舎だからこそ感じる、自然の恩恵や地域の人々の温かさには、言葉に変換することのできない心地よさがあることに、改めて気がつきました。「ああいいな」という素直な表現には、そんな、しっとりとした想いが込められています」とコメントした。

■アルテア部門

大賞・文部科学大臣賞 堀江文音さん(東京都立三鷹中等教育学校2年)

【問いの片歌】ユトリロの<白の時代>を抜け出して来い

【答えの片歌】ぬりつぶす絵ノ具は心をうめつくせない

選評(もりまりこ先生)

ユトリロが心病んでいた時、キャンバスを「白」で埋めていたとされる「白の時代」。色彩を拒んでしまいたい心情に対して、ユトリロへの賛歌にも感じられる問いの片歌です。そこへあざやかに飛翔した答えの片歌で答えられた堀江文音さんの作品は、圧巻でした。問いに呼応しながらも絵ノ具だけでは心の隙間をうめつくせないと抗いながらも、そこに強い意志と調和した飛躍を感じました。まるでユトリロの気持ちに沿っているかのように切り取って見せた十九文字に惹かれます。問いと答えの絶妙な距離感のすがすがしさに出会えたことの喜びを感じています。

受賞した堀江さんは「ユトリロの作品と、生涯を調べて、作品は白、生涯も心に空白ができそうな経歴を持っていると知った。作品には、その時の画家の精神状態が反映されているというので、この“ユトリロの白の時代”の作品は、作者の“心の空白”を同時に映しているのか、と思ったときに思い浮かべました」と創作時の思いを明かした。

第二十五回酒折連歌賞の入賞百選や総評などは酒折連歌賞ホームページで公開されている。上位入賞者が出席して行われる表彰式は2月17日に山梨学院大学で行われ、上位入賞者に賞状や副賞などが授与される。

文(Y.Y) 2024.2.1