●「第二十六回酒折連歌賞」問いの片歌記者発表

~酒折連歌の魅力を伝え、答えの片歌を広く募集~

~応募期間は4月1日より9月30日まで~

酒折連歌賞実行委員会は3月29日、山梨学院広報スタジオで「第二十六回酒折連歌賞」問いの片歌の記者発表を行った。廣瀬孝嘉酒折連歌賞実行委員長から酒折連歌賞の概要や今回の問いの片歌、『笑わないで答えてほしい本当のこと』『満点の星を巡らせば指揮棒止まる』など5句が紹介され、それらの句に対する答えの片歌の応募要項などが説明された。酒折連歌は「古事記」によると倭建命(日本武尊)が大和への帰途に酒折宮に立ち寄った際、詠んだ片歌に御火焼(かがり火役)の老人が片歌で返した逸話が連歌の起源とされたことから、酒折宮が連歌発祥の地といわれるようになった。「酒折連歌」と名づけているものは、5・7・7の問いの片歌に対して5・7・7の答えの片歌の問答形式になっている。「酒折連歌賞」は、全国に例を見ない独自の文学賞として新たに興し育てていこうと1998年(平成10年)、山梨学院大学が母体になり創設された。回を重ねるごとに周知され、全国の老若男女はもとより海外からも応募が寄せられ、創設から四半世紀経った応募累計は817,915句に上る。今回で二十六回目の「酒折連歌賞」答えの片歌の応募期間は4月1日より9月30日までとし、酒折連歌賞事務局は前回の30,214句を上回る応募に期待を寄せる。

酒折連歌賞実行委員会は3月29日、山梨学院広報スタジオで「第二十六回酒折連歌賞」問いの片歌の記者発表を行った。廣瀬孝嘉酒折連歌賞実行委員長から酒折連歌賞の概要や今回の問いの片歌、『笑わないで答えてほしい本当のこと』『満点の星を巡らせば指揮棒止まる』など5句が紹介され、それらの句に対する答えの片歌の応募要項などが説明された。酒折連歌は「古事記」によると倭建命(日本武尊)が大和への帰途に酒折宮に立ち寄った際、詠んだ片歌に御火焼(かがり火役)の老人が片歌で返した逸話が連歌の起源とされたことから、酒折宮が連歌発祥の地といわれるようになった。「酒折連歌」と名づけているものは、5・7・7の問いの片歌に対して5・7・7の答えの片歌の問答形式になっている。「酒折連歌賞」は、全国に例を見ない独自の文学賞として新たに興し育てていこうと1998年(平成10年)、山梨学院大学が母体になり創設された。回を重ねるごとに周知され、全国の老若男女はもとより海外からも応募が寄せられ、創設から四半世紀経った応募累計は817,915句に上る。今回で二十六回目の「酒折連歌賞」答えの片歌の応募期間は4月1日より9月30日までとし、酒折連歌賞事務局は前回の30,214句を上回る応募に期待を寄せる。

問いの片歌記者発表は、はじめに廣瀬孝嘉酒折連歌賞実行委員長が「おかげさまで『酒折連歌賞』も四半世紀を積み重ねて26回目を迎えます。酒折連歌が山梨から全国に発信される文化活動として何とか定着して参りましたのもここにお集りの皆様方をはじめに多くの方々の温かいご理解、ご支援があったから」と取材に集まった報道陣に謝意を述べた。続いて概要を、「古事記」に登場する倭建命(日本武尊)が東征(大和)への帰途に甲斐の国・酒折宮に立ち寄った際、『新治 筑波を過ぎて 幾夜か寝つる(新治・筑波の地を過ぎて、ここまで幾晩寝たのか)』と問いかけたところ、御火焼(かがり火役)の老人が『かがなべて 夜には九夜 日には十日を(日数を重ねて、夜では九夜、昼では十日~九泊十日ですよ)』と答えた。この歌問答が連歌の起源とされたことから、酒折が連歌発祥の地といわれるようになり、これに因み、酒折連歌賞が1998年(平成10年)に創設されたと経緯を紹介。引き続き「酒折連歌」の形式や「酒折連歌賞」創設の目的を「若者たちの感性を掘り起こすこと老若男女を問わず将来楽しみな才能を引き出すこと」などと説明した。また、応募数の推移では、年代別・性別・都道府県別などの応募状況の中で、特に特徴として応募の7割が10代を占めることをグラフで示して説明。創設から第二十五回を数えた前回の応募数も30,214句と「酒折連歌賞」が多くの人々に支持されており、四半世紀の応募累計が817,951句に上ったことを紹介。さらに魅力を広げたいとした。

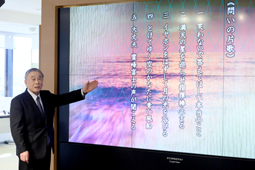

続いて今回の「問いの片歌」を発表に移った。選考では5人の選考委員が幅広い年齢層が応募できることを考慮し、それぞれ持ち寄った数句に熟考を重ね下記の5句を選出したと説明。

■第二十六回酒折連歌賞の「問いの片歌」5句。

1. 笑わないで答えてほしい本当のこと

2. 満天の星を巡らせ指揮棒止まる

3. イヤホンをはずして月の光を浴びる

4. とけてゆく空のかなたに青い風船

5. 大丈夫 霊峰富士の声が聞こえる 以上の5句が決まった。

選考委員長は、歌人・歌誌「りとむ」発行人、短歌界の第一人者で宮中歌会始選者も務め、山梨県立文学館館長の三枝昂之氏。25回まで選者を務めた俳人・宇多喜代子さんの後任に俳人で俳誌「知音」代表、俳人協会副会長・西村和子氏。俳誌「郭公」主宰、飯田蛇笏・龍太、廣瀬直人の流れを引継ぐ俳句界のホープと評される俳人・井上康明氏、歌人でコピーライターとしても活躍。2001年から酒折連歌賞ホームページ「もりまりこのうたたね日記」を担当するもりまりこ氏、また、前回まで選考員会を務めた歌人・今野寿美さんの後任に平成生まれで大学在学中に角川短歌賞を受賞し、その後も様々な賞を受賞。現在、「塔」短歌会編集委員で新進気鋭の歌人・大森静佳氏の5人が務める。

■応募規定ー

応募は上記の問いの片歌5句すべてに何句でも制限はなく、応募期間は4月1日より9月30日必着。結果発表は、2025年(令和7年)2月1日に酒折連歌賞ホームページで公表する。表彰は、一般部門は大賞・文部科学大臣賞1句、山梨県知事賞1句、山梨県教育委員会教育長賞1句、甲府市長賞1句、特選10句、優秀賞12句、優良賞54句。将来楽しみな才能を見出すことを目的に、小・中・高校生の作品を対象にしたアルテア部門は、大賞・文部科学大臣賞1句、特選19句が選出される。両部門の大賞者には併せて後援団体各賞(山梨日日新聞社賞、読売新聞社賞、朝日新聞社賞、産経新聞社賞、毎日新聞社賞、山梨新報社賞、山梨放送賞、テレビ山梨賞)が贈られ、さらに第十八回からは「大賞杯」を贈り、受賞者の名前を刻印して長くその栄誉を讃える。

最後に廣瀬孝嘉実行委員長は「五七七、五七七の二人唱和、問答形式の『酒折連歌』は、世界に一つしかない独自の文芸様式です。折々の作品づくりが皆さんの楽しみの一つになればと願っています。年齢性別などに関係なく、用意された問いと答えで一つの作品を創り上げることが『酒折連歌』の面白いところです。そして、一つの片歌から、十人いれば十人、それぞれ違った片歌が生まれることも『酒折連歌』の大きな魅力になっています。多くの方々からの個性あふれる作品をお待ちしております。本県発祥の貴重な文化として『酒折連歌』の裾野をさらに広げて行きたいと願っています」と挨拶した。発表後、報道各社との質疑応答や取材が行われた。

文(K.F) カメラ(平川大雪) 2024.3.29

アルバムはこちら 酒折連歌賞ホームページ